□ 洪 锋

在晚清暮气沉沉的天幕下,徽州人邵作舟(1851—1898)如一道划破暗夜的奇异流星,超前倡言变法之本、洞悉铁路自主之要,更以惊世文章挑战文坛权威、构建哲学体系。他与程秉钊、胡铁花一起获誉“晚清绩溪三奇士”。

邵作舟“奇”在何处?我们一起来了解。

奇人:乱世磨砺的非凡之才

邵作舟8岁随父邵辅远赴陕西任所读书,少年早慧,博览群书。然命运多舛,14岁时,其父因战火殉职于陕西,他扶柩归乡,亲历家国剧变。

然而绩溪闭塞的学风令他深感窒息,他看到“邑中诸儒皓首读经”之风,甚为不满意,认为在这穷乡僻壤根本学不到真才实学,遂于1868年独赴杭州求学,结交赵之谦、程秉钊等名士,并以“识时务、知地理”在同辈中脱颖而出。

1882年,邵作舟游历天津。当时,安徽东至人周馥正在津海关道兼天津兵备道任上。1883年,邵作舟进入周府成为幕僚,协助处理商务与涉外事务。其间,邵作舟还兼教周馥儿子周学熙的学业。不久后,邵作舟进入天津海防支应局,协助李兴锐负责地方筹款工作。

邵作舟而立之年便以通晓洋务、贯通中西闻名。这位幼年失怙的徽州人,在晚清动荡中淬炼出超乎常人的眼界与胆识,为“奇士”之名埋下伏笔。

奇谋:洞见时局的革新之思

邵氏父子两代皆具先知先觉之智。王茂荫在推荐邵辅时,就曾说他具备“事未及而先虑及”的远见卓识。

邵作舟继承父辈谋略基因,在中法战争惨败后,痛斥洋务派“购炮强兵”的短视行为,于《邵氏危言》中首倡“政治改革为本”,直言“重本轻末”颠倒之弊。

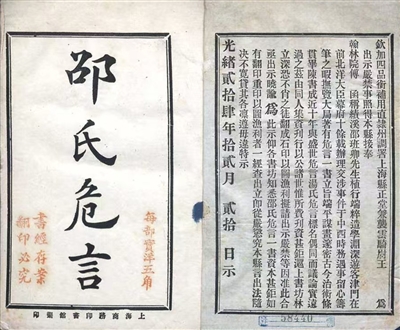

1887年,邵作舟代表作《危言》二十八篇写成,早于汤震的《危言》和郑观应的《盛世危言》,是“晚清三《危言》”的第一本。遗憾著成后只在同僚、朋友间“传抄”,直到光绪二十四年(1898)邵作舟去世后才得以刊布。因与另外两部《危言》“标名偶同”,最终定名《邵氏危言》。

按“邵作舟年谱简编”中的推算,邵作舟1884年开始著《邵氏危言》。1883年,中法战争爆发,清政府此前多年所执行的新式陆海军计划受到了第一次正式的外部考验。1885年,清廷旋即在中法战争中失败。

邵作舟在《邵氏危言》中,特别提到了他对中法战争失败的一些看法。在该书“总论上”中,邵作舟提到当时官场盛行的富国之策、强兵之法等所谓“奇策”:开源论者说,“某利可扩,某税可增……某地矿可凿,煤铁出于山者,多而不可胜穷”;节流论者则说,“兵当裁者几何;俸所当减者几何……”;对于向西方学习,“奇策论者”更是想得简单,认为“习德国之制而兵可强,购毛瑟之枪、克虏伯之炮而器可利矣。”然而中法一战,“马尾破,船厂焚,一败于越南,再困于台湾……”,“奇策论者”在现实面前被狠狠地打了一记耳光。

邵作舟认为这些做法都是舍本逐末,“重本轻末颇与臣异”,他则极力主张,图强当以政治改革为本。

他更提出“中西制度各具其势”的辩证观点,主张立足国情吸纳西学,较之康梁变法早十余年,堪称维新思潮的先声。其谋略之奇,在于超越器物层面,直指制度变革的核心。

奇策:敢为人先的破局之策

邵作舟之“奇”,更见于具体实务中的创新胆识。

胡燏棻,清末大臣。安徽泗州(今泗县)人,祖籍浙江萧山,同治年进士,曾任津芦铁路督办。

据“邵作舟年谱简编”记载,1890年,邵作舟曾力劝胡燏棻“不用洋工程师,专任詹天佑办理工程,至路成而其名大著,中国有铁路人盖自此始”。

其实邵作舟对中国铁路建设一直有着自己的独立思考。在向胡燏棻推荐詹天佑之前,他就已写成《中国铁路私议》一篇。邵作舟这篇“中国铁路之我见”1889年由程秉钊推荐给大臣李文田,可见其至迟于1889年就已写成。

中国近代思想家文库之《马建忠 邵作舟 陈虬卷》中收录了邵作舟的《变法自强疏》。该疏于1895年上奏,陈奏人就是当时已任广西按察使的胡燏棻。据《翁同龢日记》,《变法自强疏》实际上“系邵班卿作舟及王翰林修植代作”。

皇帝把大臣呈上来的奏折留在宫中,既不批示,也不交给相关部门议处,这叫留中不发。邵作舟的《变法自强疏》条陈,据军机处《随手档》记载,是当天“留中”首折,康有为《为安危大计乞及时变法而图自强呈》为“留中”第二折。

在《变法自强疏》中,邵作舟设计的铁路四策——民间募股解财力之困、勘选坦途省营建之费、广开支路成交通网络、采用最新技术防落后——条条切中时弊,为后来京张铁路的自主建设埋下伏笔。

在台海防务上,邵作舟1892年致信绩溪老乡胡铁花,对其提出建立台湾水师的想法,表达了自己谨慎的态度。邵作舟主张“闽台联防”,强调控制红头、火烧两岛的战略价值,以防倭人再施“吞并琉球之举”。其军事眼光之奇,至今仍具启示意义。

奇文:《论文八则》的破格锋芒

1887年深冬,天津周馥幕府。邵作舟将一卷手稿郑重交予北上求学的亲外甥胡绍篯,纸上墨迹犹新,题曰《论文八则》。此册如暗室孤灯,锋芒刺破桐城派“义法说”笼罩的晚清文坛。

当桐城派奉方苞“言有物、言有序”为圭臬时,邵作舟《论文八则》却直斥其弊:“旁见错出,语鲜专门!”他遍考文学史,指出“义法”非桐城派独创,宋明诸贤早有论列。更以惊世之论拆解权威——他挥毫立起“学识说”七根巨柱:格物穷理、博学富闻、浸淫古籍、沉潜养气、讲求体要、精研法度、锤炼用笔。尤其以“格物致知”为首要,直指桐城派空谈义理之虚,强调深究事理方得文章真髓,理论锋芒如古剑出匣,寒光凛凛。

他痛斥骈文“浓艳不类”,贬小说“鄙琐”,评词曲“纤佻”,虽带着旧文人的固执烙印,但其“学识说”却如一道闪电:当桐城派以“神理气味”令人目眩时,他的“七本”指南如清溪见底;当姚鼐“义理考据辞章”高悬云端,他“体要、法度、用笔”三诀直指写作命门。更可贵者,他主张“畅吾衷曲之所欲言”,与后来黄遵宪、康有为等“我手写吾口”的呼声遥相共振,在桐城派的壁垒上凿开了维新文论的第一道裂缝。

邵作舟的《论文八则》如一颗被时代遗忘的星辰——当桐城派占据文坛北斗之位时,这个偏居幕府的徽州人,以一人之力重构了为文之道。其说穿越百年尘封,至今读来,字里行间仍激荡着破茧而出的孤勇,与对文章之道的至诚追寻。

邵作舟的探索是一部思想漂流记。少年时他亦步亦趋追摹桐城派推崇的唐宋诸大家;十八九岁游学杭州,在龚自珍奇崛文风中沉醉;继而迷上宋明绮体小品,再溯至六朝骈俪华章。最终他溯至源头,在先秦诸子与西汉雄文中豁然开朗:“爽然恍然,知其皆非三代文章之正也!”这五次蝶变如五重天门,每破一关皆是对主流文风的叛逆。当世人或泥古或媚新,他独以生命丈量三千年文脉,终在源头开凿出清泉。

这部奇书命运亦如传奇。1887年定稿后,仅以手抄本形式在徽州学人间秘传。1924年程宗鲁偶得残卷,写了跋尾,并有了石印本流传。直至1989年,《徽州师专学报》一篇论文才打破百年沉寂,让其得以走进现代人的视野。

说到奇文,邵作舟1890年写成的《公理凡》不得不提。这部被誉为晚清思想史上之空谷幽兰的哲学奇书,一是写得早,比康有为的《实理公法全书》和谭嗣同的《仁学》都早,邵作舟可以说是晚清中国构建整体性哲学的第一人;二是立意高,在西方学问大量涌入中国的时代,《公理凡》是第一部尝试构建有中国味、中国风、成体系的哲学著作。

1933年,绩溪人胡晋接在编写《皖志·艺文》时,遍寻安徽先贤留下的书稿,他发现了《公理凡》原稿,为此“不胜狂喜”。随即整理编辑并作序,盼着能早点印刷出来让大家都看到。遗憾的是,胡晋接次年就去世了,这部书的出版再次被耽搁,直至2015年终获付梓。

邵作舟,这位终生未居高位的徽州书生,以超前谋略、务实良策、惊世文章在晚清暮色中点亮革新星火。邵作舟的思想跨越时空,为近代转型留下独特注脚。

奇士之誉,实至名归。